身体のこと | 福岡の大濠にあるピラティス・ヨガ スタジオKANON(カノン)

代表ブログ

サプリが効かない理由|ヒアルロン酸・グルコサミンが効かない3つの原因

関節の痛みや違和感が出てくると、一度は「グルコサミン」や「コンドロイチン」

「コラーゲン」などのサプリメントってどうなのかなぁと

試してみたことある方も多いのではないでしょうか?

でも、ほとんどの場合、飲んでも目に見えた変化は感じられない。

そして、こう思いますよね。

「やっぱりサプリって意味ないよね」

けれど、効かない理由は思ってるのと

ちょっと違うかもです。

実は、効かないのではなくて効く条件がそもそも整っていないまま

飲んでいるケースが非常に多いのです。

関節は「血管が通っていない場所」

多くの人が見落としているのが、関節軟骨には血管が通っていないという事実。

サプリメントや食事から摂取した栄養素は

基本的に血液の流れに乗って体に届けられます。

けれど関節にはその「直通ルート」がない。

じゃあ、どうやって栄養が届くのか?

それは、関節の中にある関節液と呼ばれる体液を通して、

軟骨の表面にじわじわと浸透するようにして栄養が補給されています。

関節液は「循環」しないと働かない

関節液は、常に新しいものが作られて古いものと入れ替わる必要があります。

でも実際には、動かしていない関節には関節液が循環しないんです。

スポンジに洗剤と水をかけたまま、何もせずに放置していたら

中まで染み込まないのと同じ。

つまり、関節を動かしていないと栄養が届かない。

いくら良質なサプリを飲んでも、

関節に届く条件が整っていなければ、まったく意味をなさないのです。

「炎症」と「ゴミ」が追い打ちをかける

もう一つ問題なのが、関節の中にある「不要な断片」や「炎症のゴミ」です。

関節の使い方が乱暴だったり、負荷のかかる姿勢や歩き方をしていると、

軟骨の表面が少しずつ剥がれて、小さな破片(ゴミ)が出てきます。

それが刺激となって、免疫細胞が関節の中で炎症反応を起こすようになります。

結果として、関節液が「汚れている」「循環していない」「ゴミでいっぱい」な状態。

この中に栄養を入れても、使われるどころか処理されて終わります。

サプリは「効かない」のではなく「効かせられていない」

ここまでをまとめると、関節サプリが効かない原因は主に3つ

1.関節に血管がないため、栄養が届きにくい

2.動いていない関節には関節液の循環が起きない

3.炎症やゴミによって、関節内の環境が悪化している

つまり、サプリが効かないのではなくて

体の使い方や関節の状態を見直さない限り、効果は出ません。

そもそも身体の使い方が良くて関節にやさしい動き方をしていたら

関節は年齢関係なく痛くなりません。

まず整えるべきは「関節の構造と使い方」

関節サプリを飲むより前に必要なのは、

・関節を動かす習慣

・負担をかけない姿勢と動き

・体幹主導の動作

この土台ができてはじめて、サプリや栄養が意味を持ち始めますが

飲まなくて良くなるはずです。

自分の関節の状態を正しく理解したい方は

【関節が固くなる本当の理由】の記事も読んでみてください。

▶ 関節が固くなる本当の理由、まだ痛くないうちにできること解説はこちら

関節は、急には壊れません。

でも“気づかないうちにいつの間にか進行しています。

早めに知ること、整えることが、

10年後の身体の自由を守ることにつながります。

繰り返しになりますが

•関節にサプリが届くには「循環」と「動き」が必要

•栄養だけでは、関節の再生は起こらない

•痛みの原因は「構造」と「使い方」のクセにある

まずは身体を動かすことから

始めたいという方はピラティス・ボディワークおすすめです。

関節が固くなる「本当の理由」を知っていますか? ――まだ痛くないうちにできること

最近、こんなことを感じたことはありませんか?

• 正座がつらくなってきた

• 階段の上り下りがしんどい

• 朝、動き始めに関節がこわばる

• 足音が大きくなったと言われた

これらは、関節の変化が始まっているサインかもしれません。

関節のトラブルは突然起こるものではなく、少しずつ進行していくものです。

関節は、構造上とても繊細な仕組みでできています。

そして、変形や摩耗は段階を経て進んでいきます。

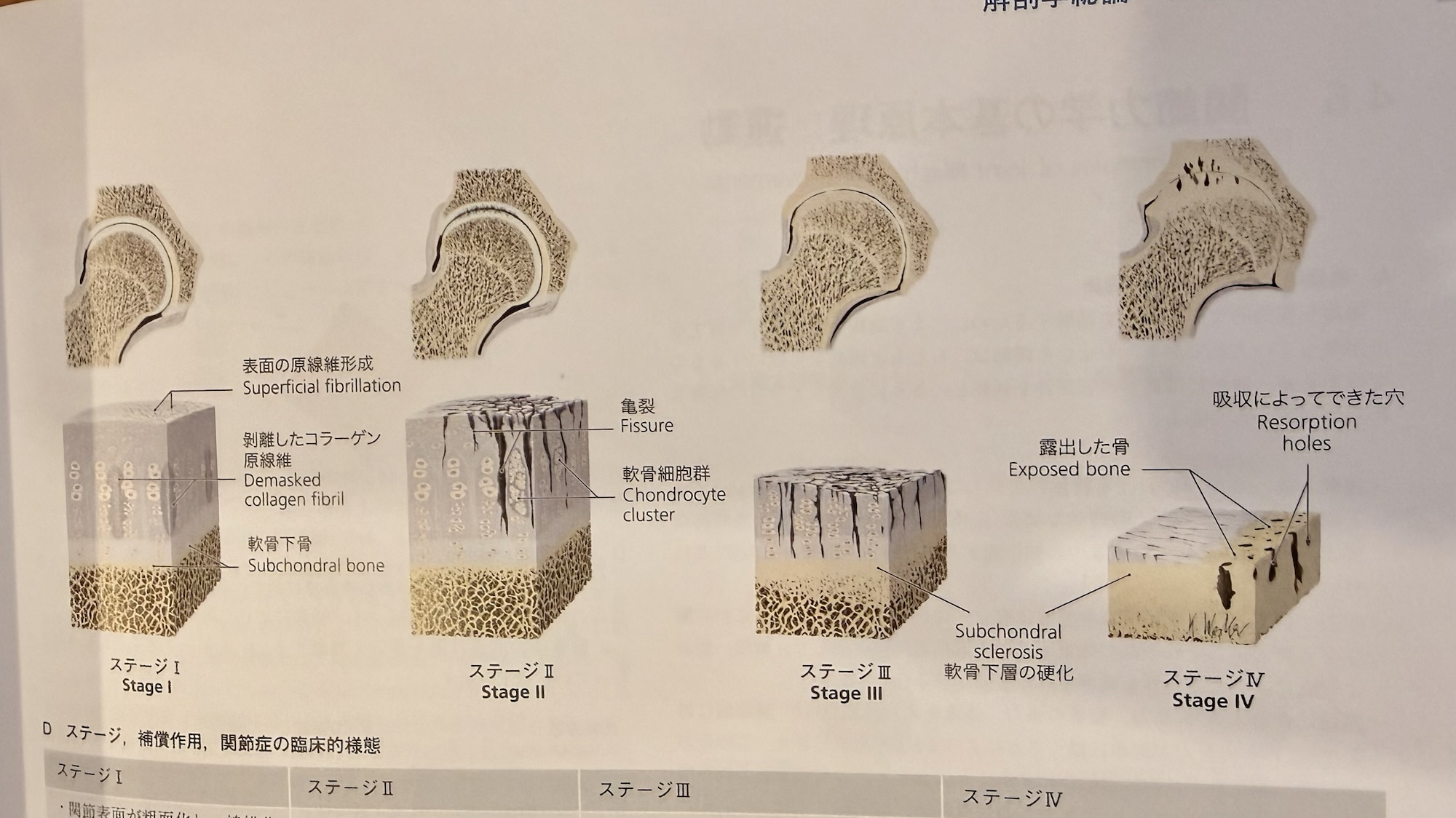

以下の図は、変形性関節症が進行する代表的な4ステージです。

【関節変性の進行ステージ】

ステージI:初期変化(無症状)

軟骨の表面に繊維化が起き、ザラつきが始まります。

自覚症状はありませんが、組織の変化は確実に始まっています。

ステージII:亀裂と細胞増殖(違和感)

軟骨に亀裂が入り、細胞が異常増殖を始めます。

関節の動きがなめらかでなくなり、違和感を覚えることがあります。

ステージIII:軟骨消失・骨露出(痛み)

軟骨が完全にすり減り、骨が露出します。

関節の間が狭くなり、骨同士がぶつかって炎症や痛みが出ます。

ステージIV:骨の変形・吸収(機能制限)

骨そのものが壊れ始め、吸収によって穴が開きます。

炎症によって関節液が溜まり、腫れや可動域制限が進みます。

この進行は、筋肉だけの問題ではありません。

関節軟骨には血管がないため、栄養は「関節液」を通じて届けられます。

そしてこの関節液は、「動かすこと」でしか循環しません。

つまり、関節は使わないと栄養が届かない器官です。

同じ姿勢、同じ動作の繰り返し、急激な衝撃、偏った使い方。

こうした日常の積み重ねが、気づかぬうちに関節をすり減らしていきます。

【ピラティスがお役に立てます】

ピラティスは、筋肉を鍛えるためだけの運動ではありません。

のりこが行っているレッスンでは、以下のような点を大切にしています。

• 関節に負担をかけずに動かす方法を身につける

• 動きの中で体幹を中心に使い、末端の関節を守る

• 滑らかに動くための呼吸と連動した動作を学ぶ

• 日常動作に応用できる身体の使い方を再教育する

関節を守るためには、適切に動かすことが必要です。

ただ動かせばいい、歩けばいい、という単純な話ではありません。

関節を壊さず、守るための動き方を実際に身体で覚えていく時間。

それが、ピラティスレッスンです。

【早めに始める意味】

多くの方が「まだ痛くないから」と後回しにしますが、

痛みが出る頃には、軟骨はすでにかなり摩耗しています。

まだ痛みが出ていない今こそ、

関節の可動性を保ち、将来の手術や制限を防ぐ大きなチャンスです。

動かしても痛くない今なら、正しい身体の使い方が身につきやすく、

改善にも予防にも、効果的に働きかけることができます。

関節を守ることは、

将来の「歩く」「座る」「階段を昇る」といった

ごく日常の動きの自由を守ることにつながります。

まずは体験レッスンで、今の自分の関節の状態をチェックしてみてください。

からだの使い方が変われば、関節の未来は確実に変わります。

レッスンを実際に体験してみたいたい方はこちらからお申し込みくださいね。

わからないことがあれば、いつでもご相談ください。

エプソムソルトと死海の塩の違い |ピラティスインストラクターがおすすめする入浴剤の選び方

普段、入浴剤って入れてますか?

普段、入浴剤って入れてますか?

買う時ってどんな基準で選んでいますか?

香り?効能?

パッケージに「リラックス」「疲労回復」と書かれているから

なんとなくこれかな???とか

そんな感覚で選んでいる人も多いと思います。

私も、入浴剤はいつも使っています。

自宅で愛用してるのはエプソムソルト。

でも、少し前に最強バブってのを買ったら

泡はすごいけど、匂いにやられました。

無香料のバブってのもあるみたいで

次はそれもありかなと思ってます。

入浴剤って気分だけじゃなくて

身体にちゃんと反応あるんですよ。

上がったあとに

「今日はいつもよりしっかり温まった」

「なんとなく身体が軽い気がする」

そんなふうに感じたことがあるなら

入浴剤の中に含まれている成分が、自分の身体に合っていたのかもしれませんね。

入浴剤の成分のひとつに、マグネシウムというものがあります。

聞き慣れないようで、意外と身近にあるもので。

エプソムソルトや死海の塩など、マグネシウムを含んだ入浴剤は

ドラッグストアや雑貨店などでも普通に売られています。

今回は、そのマグネシウムを含んだ入浴剤にどんな違いがあるのか、

それぞれの特徴と、どうやって選べるかについて書いてみたいと思います。

エプソムソルト(硫酸マグネシウム)

ソルトと名前についていますが、食塩とは違い、

エプソムソルトの主成分は硫酸マグネシウム(Magnesium Sulfate)です。

白く細かい結晶で、無臭。さらっとお湯に溶けて、良い意味でクセがありません。

私は、身体が重たい日や、なんとなく頭が忙しい

身体の緊張が抜けにくい日によく使ってます。

エプソムソルトを入れると、湯上がりの身体が少し軽くなるような感覚があります。

入れてしまうと、あれ?入れたっけ?というほどわからなくなるので

はじめて使う方でも取り入れやすく、毎日の入浴剤のひとつとして自然に使えるタイプだと思います。

にがり・マグネシウムフレーク(塩化マグネシウム)

もう少ししっかり汗をかきたいときや、

身体の中に溜まっている重たさを流したいときには、

塩化マグネシウム(Magnesium Chloride)を含んだ入浴剤を選ぶ日もあります。

いわゆる「にがり」として知られている成分で

入浴用には液体タイプや、フレーク状のものもあります。

エプソムソルトと比べると、少しだけクセ強め。

湯船につかっていると、じんわり汗が出てくるような温まり方があります。

身体の芯から熱が広がるような感覚もあり、

むくみや冷え、停滞感があるときにおすすめです。

肌が敏感なときには少なめにしたり、体調に合わせて使うのがおすすめです。

死海の塩(ミネラル複合タイプ)

イスラエルの死海から採れる天然塩。

塩化マグネシウムをはじめ、カリウムやカルシウムなど、さまざまなミネラルが含まれています。

肌を整えたいときや、乾燥が気になる季節には、死海の塩がおすすめ。

湯船に溶かすと、肌がやわらかくなるような、やさしい感覚があります。

香り付きのタイプも多く、バスタイムをゆっくり過ごしたいときに向いています。

マグネシウム粒(金属マグネシウム)

少し変わったタイプですが、金属マグネシウムを小さな粒状にしたタイプもあります。

お湯に入れると、水と反応して水素が発生し、いわゆる「水素風呂」になるらしいです。

金属マグネシウム(Mg)は、水(H₂O)と反応して、

水酸化マグネシウム(Mg(OH)₂)と水素(H₂)を発生させる化学反応を起こすという理屈。

理科得意ですか?化学反応式としてはこちら

Mg + 2H₂O → Mg(OH)₂ + H₂↑

見た目はシンプルで無臭。

繰り返し使える製品もあるので、日常的に取り入れている方も多いようです。

マグネシウムをお風呂に入れると水素が出るは、理屈として本当ですが

それによって「水素風呂で若返る」みたいなうたい文句には注意してくださいね。

選び方のヒント

• 疲れていて、身体がバキバキしている → エプソムソルト(硫酸マグネシウム)

• 汗をかきたい、汗と一緒にいろいろ出したい → にがり・マグネシウムフレーク(塩化マグネシウム)

• 肌を整えたい、乾燥が気になる → 死海の塩(ミネラル複合)

• 続けやすさ重視 → マグネシウム粒(金属マグネシウム)

この日はこれと効能で決めてなくても

香りとか泡とかで毎日のお風呂を楽しむのも良いですよね。

お風呂は、ただ温まるだけの時間ではなく

その日その日の身体や心と向き合える時間にもなります。

湯船に浸かって足のマッサージをしたりも良いですよね。

忙しい毎日に余白の習慣を。

自分に合うお気に入りのを見つけるのも楽しみの一つになると嬉しいです。

アウトバスタイムにこだわるなら

ノリコ開発のバオバブオイルもおすすめです。

1月末には販売開始します。

自分にやさしい習慣いっしょに始めましょ。

ピラティスインストラクター向けには

もう少し身体の仕組みからみた入浴剤の使い方

を別のブログで書いてます。

寒さが骨を弱くする? 冬に多い骨折の本当の原因と3つの対策

寒い季節になると

身の回りでこんな話を耳にすることはありませんか?

「滑って転んだだけなのに、骨が折れた…」

「そんなに強く打ったわけじゃないのに…」

実は、冬は一年の中でも骨折がとても増える時期です。

その原因は、転びやすいかではありません。

身体の内側でも、骨をもろくする変化が起きているんです。

特に更年期以降の女性や

手足が冷えやすい人は、

自覚がなくても要注意です。

今回は、冬に骨が弱くなる理由と

日常でできる対策を3つご紹介します。

副甲状腺ホルモンと骨を溶かすしくみ

私たちの身体には、

血液の中のカルシウムを一定に保つという働きがあります。

このバランスを支えているのが

副甲状腺ホルモン(PTH)というホルモン。

寒さやストレスが続くことで自律神経が乱れ、

このホルモンの分泌がうまく調整できなくなると

身体は、血液のカルシウムを保つために

骨のカルシウムを溶かして使うようになります。

この状態が続くと、骨の密度が下がり、

ちょっとした衝撃でも骨が折れやすくなってしまうのです。

特に気をつけたいのはこんな方

以下に当てはまる方は

冬の間に骨が弱くなりやすい傾向があります

・手足がいつも冷えている

・更年期前後でホルモンバランスが乱れやすい

・疲れやすく、寝ても回復しにくい

・食事が不規則になっている

・運動習慣が少なく、呼吸が浅い

これらはすべて

身体の中の代謝やホルモンの調整機能を弱めてしまう要因。

つまり、骨の健康に直接影響するサインなのです。

今日からできる、冬の骨ケア3つ

寒い季節でも、自分の身体をいたわることで、

骨の健康を守ることはできます。

ここでは、日常の中で簡単にできる3つの習慣をご紹介します。

❶ 栄養:硬さとしなやかさを支える食材をとる

骨はカルシウムだけでできているわけではありません。

強くて折れにくい骨に必要なのは、

硬さ(カルシウム・リンなどのミネラル)と

しなやかさ(コラーゲン)の両方です。

おすすめの食品:

・カルシウム:小魚、豆腐、青菜、納豆、いりこ

・コラーゲン:鶏皮、手羽先、魚の皮、煮こごり

・ビタミンD:干ししいたけ、しらす、鮭など

冬は温かいスープや煮物で摂ると、吸収もよくなります。

❷ 冷えを防ぎ、自律神経を整える

冷えによって交感神経が優位になると、

副交感神経の働きが弱まり、ホルモンの調整力も落ちます。

首・手首・足首を重点的に温める、

湯たんぽやレッグウォーマー、腹巻を活用することで、

からだ全体の緊張が和らぎ、骨の代謝にも良い影響を与えます。

また、深い呼吸を意識することも、ホルモンの安定につながります。

❸ 軽い運動で血流と代謝を保つ

骨は、使うことで維持される組織です。

激しい運動でなくても、全身を動かす習慣があれば、

血流もよくなり、骨への刺激も保たれます。

おすすめは:

・軽いストレッチや軽いジャンプ

・ピラティスなどの呼吸を使った運動

・姿勢を意識しながらの歩行

「がんばる運動」ではなく

「続けられる運動」が、骨を守る近道です。

冬は、外の寒さだけでなく、

からだの中でいつの間にか進む変化にも

注意が必要な季節です。

骨折は、痛みだけでなく

その後の生活の質を大きく下げる可能性があります。

だからこそ、「転ばないように気をつける」だけでなく、

「骨が折れにくい身体づくり」を日々の中で意識することが大切なんです。

冬の毎日を、あたたかく、安心して過ごすために

骨ケアやってみましょ

「正しい姿勢は存在しない」本当の姿勢とは?脳と神経が自然に整えてくれるからだの本当のしくみ

「姿勢を良くしましょう」

「背すじを伸ばして」

「骨盤を立ててください」

私たちは、子どもの頃からずっと、こうした言葉を聞きながら育ってきました。

だから多くの人が、「正しい姿勢」という完成された形がどこかにあると信じています。

でも、身体の仕組みを深く見ていくと、実はこの前提そのものが違っていることがわかります。

人間の姿勢や歩き方は、「正しい形を保っている状態」ではなく、

脳と神経が状況に応じて作り続けている調整の結果なのです。

姿勢は止まっていない。常に変化している

私たちは、立っているときでさえ完全に静止していません。

目に見えないほど小さく、前後・左右に揺れながら、倒れない位置を探し続けています。

この揺れは「不安定だから起きている」のではありません。

むしろ逆で、揺れながら調整すること自体が、安定の条件なのです。

身体は、

・床の硬さ

・靴の違い

・視線の向き

・周囲の人や物の位置

・疲労や緊張の程度

こうした情報をすべて受け取りながら、「今この瞬間に一番安全で効率のいい姿勢」を作り直しています。

つまり、姿勢とは固定された形ではなく、絶えず更新されるプロセスなのです。

立つ・歩くは、神経の総合チームプレー

人が二本足で立ち、歩き、方向を変え、止まる。

この一連の動きは、筋肉だけで実現しているわけではありません。

身体の中では、いくつもの神経システムが同時に働いています。

まず、背骨の中にある脊髄や脳幹は、歩行のリズムや姿勢を無意識のレベルで支えています。

ここには、歩くための基本的なリズムを生み出す仕組みがあり、私たちは「歩こう」と意識しなくても歩けます。

一方で、大脳は、

「どこへ向かうのか」

「今は止まるべきか」

「人を避ける必要があるか」

といった判断を担っています。

さらに、視覚・前庭感覚・身体の感覚、そして安心や恐怖といった感情も

すべて姿勢や歩き方に影響を与えています。

こうした情報が統合されて、その場・その瞬間に最適な動きが選ばれているのです。

だから「正しい姿勢」は一つに決められない

この仕組みを考えると、「この形が正しい姿勢です」と決めること自体が、

本来の身体の働きと合わないことが見えてきます。

なぜなら、

・信号待ちで立っているとき

・重い荷物を持っているとき

・人混みを歩くとき

・疲れている日、元気な日

それぞれで、必要な姿勢は違うからです。

にもかかわらず、形だけを意識して無理に姿勢を固定しようとすると

身体はかえって不自然な緊張を生みます。

その結果、

「頑張って姿勢を良くしているのに、疲れる」

「すぐ元に戻ってしまう」

ということが起こるのです。

姿勢が崩れるのは、神経の調整力が弱っているサイン

年齢を重ねると、転びやすくなる人が増えます。

これは単に筋力の問題だけではありません。

・バランスを無意識で調整する力

・動きを予測して準備する力

・周囲を見て判断する力

こうした神経の連携そのものが、少しずつ弱くなっていくことが大きく関係しています。

姿勢の崩れや歩行の不安定さは、「形が悪い」のではなく

調整する力がうまく働いていない状態と考えたほうが自然です。

整えるべきなのは「形」ではなく「調整力」

だからこそ、姿勢を整えるために本当に必要なのは、

「正しい形を覚えること」ではありません。

必要なのは、

・身体の感覚に気づくこと

・呼吸と動きをつなげること

・揺れやズレを感じ取り、戻れる力を育てること

つまり、神経の再学習です。

ピラティスが姿勢や歩き方に効果的なのは、形を強制するからではなく

こうした調整力を丁寧に呼び覚ましていくからです。

姿勢は、その人の「今」を映している

姿勢は、努力の結果ではありません。

今の身体の状態、気持ち、生活のリズムが、そのまま表れています。

だから、無理に直そうとしなくていい。

まずは、「今どうなっているか」に気づくこと。

そこから、身体は少しずつ、自分で整い始めます。

最後に「正しい姿勢」は存在しません。

でも、「その人にとって自然な姿勢」は、必ずあります。

形を追いかけるのではなく、動きの中で調整できる身体へ。

それが、長く安全に動き続けるための、いちばん確かな道だと私は考えています。

蝶形骨と顎・骨盤の連動 噛みしめ・姿勢・呼吸のつながりを紐解く視点

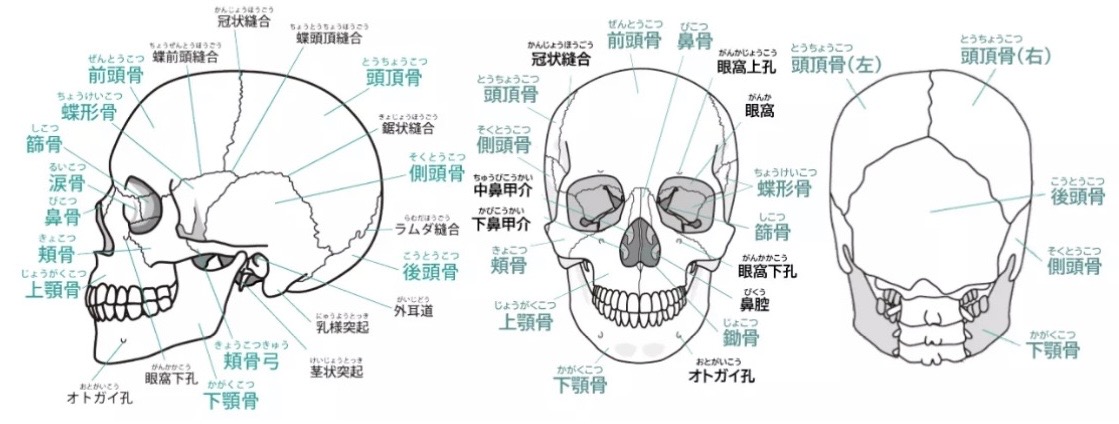

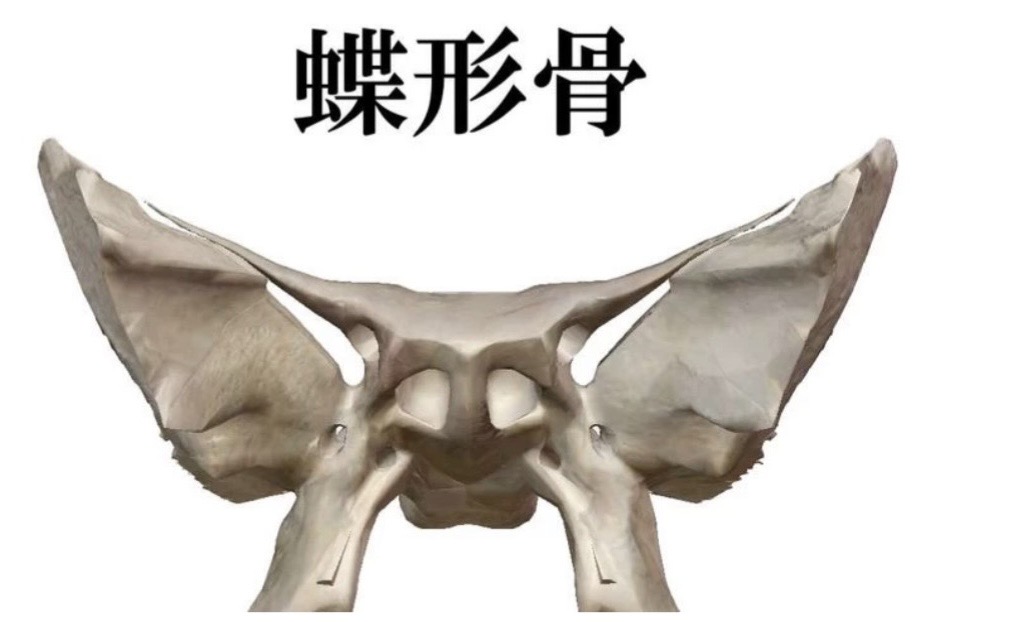

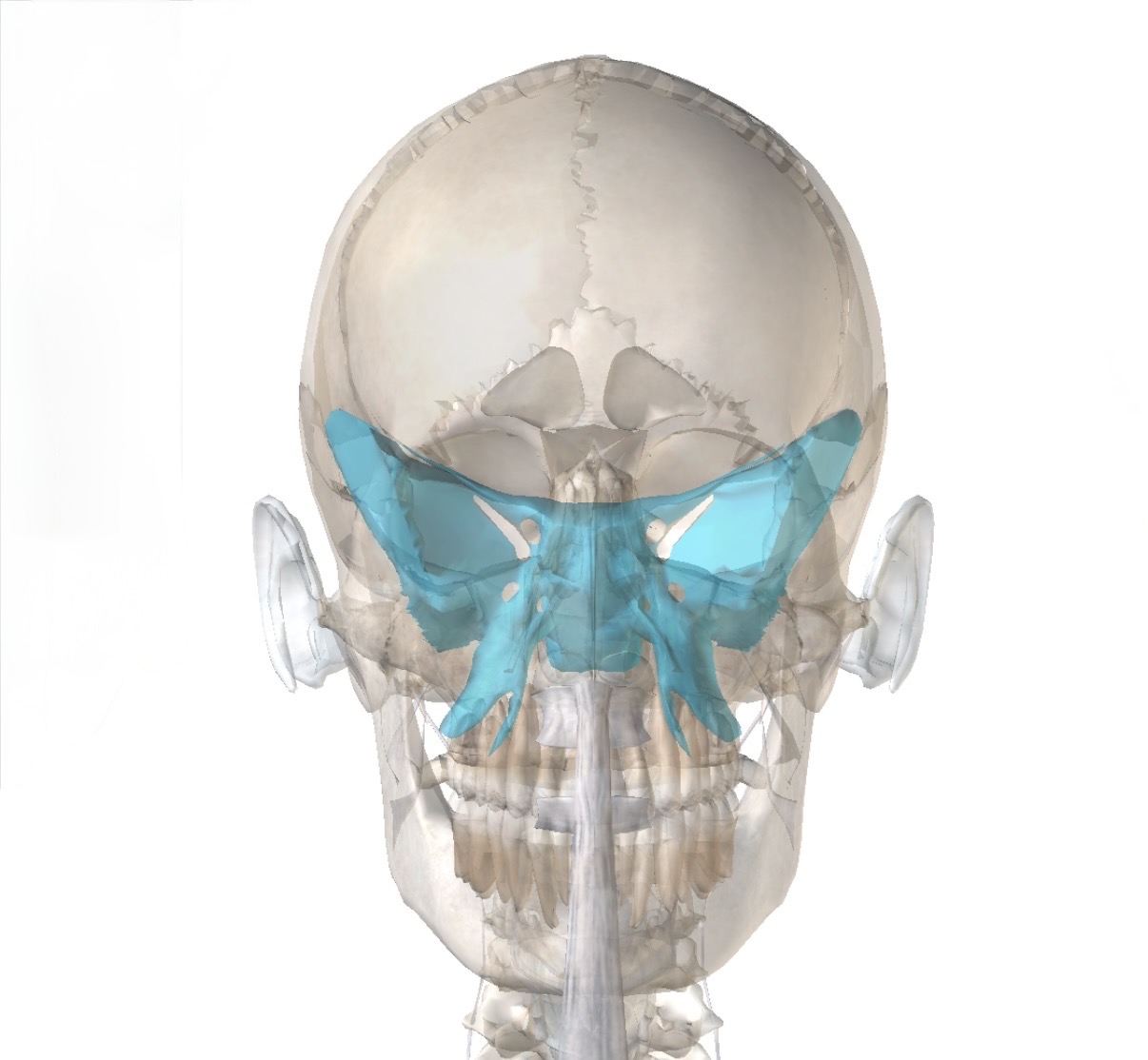

蝶形骨は、頭蓋骨の奥深くに位置する蝶のような形の骨です。

その翼のような広がりは、こめかみの奥から後頭部まで伸びていて

咀嚼に関わる筋肉や顎の関節につながり合っています。

顎や骨盤とは距離があるように思えますが、

身体の中では、膜や筋肉の連鎖を通して、しっかりとつながっています。

そしてこのつながりが、日常の動きや姿勢のクセのなかで、

呼吸の深さや顎の緊張、骨盤の安定感にまで影響していることがあるのです。

蝶形骨の突起は顎の深い筋肉と関係している

蝶形骨の下方には、左右に突き出した小さな出っ張りがあります。

これは翼状突起と呼ばれ、咀嚼筋である内側翼突筋・外側翼突筋などが付着しています。

これらの筋肉は、下顎を動かすために必要不可欠な存在。

ものを噛む、飲み込む、あくびをする、会話する。

そうした顎の動きの土台となる力が、蝶形骨のこの突起部分と深く関わっているのです。

この領域の筋緊張が強くなると、顎関節の動きが硬くなり、

食いしばりや歯ぎしりといったかたちで不調が表れることがあります。

そしてその緊張は、やがて首、肩、胸の奥へと広がっていくのです。

顎のズレが、骨盤の傾きと連動することもある

身体には、前後・左右・上下を結ぶ筋膜や筋肉の連鎖があります。

蝶形骨を起点とした頭の緊張は、顎や喉を経由して胸郭、横隔膜、腸腰筋、骨盤へと続いていきます。

たとえば、顎の片側にだけ緊張があると、

頭がわずかに傾いたり、頸椎が回旋したりして、

それが胸郭の高さの違いや、骨盤の位置のアンバランスとなって現れることがあります。

また、蝶形骨の回旋が強くなると、

足裏の重心が左右で変わったり、歩行のバランスに微妙なズレが出たりすることも。

骨自体を直接動かすことはできなくても、

こうした全身の動きの中に、その影響が静かに現れてくるのです。

骨盤と頭はつながって動く感覚がある

蝶形骨は頭の中心にありながら、

仙骨とともに、身体の前後バランスを調整するような働きをしています。

ピラティスで「骨盤を立てる」「頭の位置を整える」という表現がよく使われますが、

それぞれが単独で動いているのではなく、

深層のつながりを通じて、互いに影響し合いながら動いています。

頭を持ち上げようとすると骨盤が後ろに倒れ、

骨盤を前に立てようとすると首の後ろが詰まってくる。

そう感じるときこそ、頭と骨盤の間にある深い軸が働いている証拠です。

蝶形骨と骨盤の連動は、呼吸にも影響します。

どちらか一方が固定されると、横隔膜の動きも制限され、

自然な呼吸がしにくくなることがあります。

顎や骨盤の不調が続くときは、頭蓋骨のズレが原因かも

食いしばりが治らない、呼吸が浅い、骨盤の安定感がない、

そんなとき、局所的なアプローチでは変化が見えにくいことがあります。

蝶形骨の状態は、普段意識されることはほとんどありませんが、

その動きや位置のバランスが変わると、

顎の緊張や骨盤の感覚にまで変化が及ぶことがあるのです。

この骨は、自分で触れることはできません。

でも、全身の使い方や感覚の変化を通して、

その状態にそっと気づいていくことは可能です。

顎の力が抜けてきたとき、

骨盤が自然に立ち、頭のてっぺんがすっと伸びるように感じられる。

そんな変化の裏には、蝶形骨を含む頭の奥の構造が働いているかもしれません。

レッスンや講座では、

こうした構造の連動や奥行きを体感として捉えながら、

解剖学と動きが結びつくような学びをお伝えしています。

蝶形骨と姿勢・呼吸の深いつながり 自律神経のバランスにも関わる頭の構造

蝶形骨は、頭蓋骨の中心に位置する骨です。

蝶が羽を広げたような形をしており、前後左右に広がりながら

頭蓋を構成する多くの骨と立体的につながっています。

この骨は、単独で存在しているのではなく、

周囲の骨や膜、神経の通り道と関係しながら、頭部全体の状態に影響を及ぼしています。

そのため、蝶形骨のわずかな位置の変化や緊張は、

姿勢や呼吸、感覚の質にまで波及することがあります。

姿勢は外から作るものではなく、内側から生じている

姿勢というと、背すじを伸ばす、骨盤を立てるといった外側の形を思い浮かべがちです。

けれど実際には、姿勢はもっと内側の構造の状態から生まれています。

蝶形骨は頭の中心に位置し、

その傾きや回旋は、首の角度や頭の位置に直接影響します。

頭の位置が変わると、視線の方向が変わり、

胸郭の動きや背骨のカーブ、骨盤の位置関係にも変化が起こります。

たとえば、長時間のスマートフォン操作やデスクワークで、

頭部前方位姿勢の状態が続くと、

蝶形骨にも偏った負荷がかかり

その影響が首や背中、腰にまで広がっていきます。

見た目には大きな歪みがなくても、

身体の内側では常に微調整が起こり、

その積み重ねが慢性的な緊張や疲労感につながることがあります。

視覚の使い方は、頭の奥の構造に影響する

蝶形骨の周囲には、目の動きや感覚に関わる神経が集まっています。

視神経をはじめ、眼球運動に関与する神経、顔の感覚に関係する神経などが、

蝶形骨の孔や裂隙を通って出入りしています。

視点が固定され続けたり、目の動きが少なくなったりすると、

この領域に緊張がたまりやすくなります。

その結果として、目の奥の疲れ、まぶたの重さ

焦点の合いにくさといった感覚が現れることがあります。

こうした変化は、単に目の問題にとどまらず、

頭の位置、首の動き、呼吸の深さにも影響し、

全身の感覚バランスを変えていくことがあります。

呼吸の質は、頭の奥の構造と連動している

呼吸は肺や横隔膜だけの働きではありません。

身体の内側では、圧の変化や膜の張力が連動し、

頭部の構造にも影響を与えています。

蝶形骨は、こうした内側のリズムと関係しながら、

ごくわずかに動きをくり返しています。

この動きが制限されると、呼吸が浅く感じられたり、

吸いきれない感覚や詰まり感が出ることがあります。

反対に、頭の奥にスペースが生まれると、

呼吸は自然と深まり、

胸や背中の動きにも広がりが出てきます。

その変化は、自律神経の緊張状態にも影響を及ぼします。

頭の位置の変化は、感覚と姿勢を同時に変える

姿勢が崩れ、頭の位置がずれた状態が続くと、

視線の安定感が失われ、

まぶたが重く感じたり、焦点が定まりにくくなったりすることがあります。

同時に、呼吸が浅くなり、

落ち着かない感覚や常に緊張している状態が続くこともあります。

こうした状態は、筋肉だけを見ていても原因が見えにくいことがあります。

蝶形骨のように、意識しにくい構造に目を向けることで、

身体全体の状態を別の角度から捉え直すことができます。

レッスンや講座では、

こうした構造のつながりを身体で感じながら、

動きと感覚の変化を通して理解を深めていきます。

解剖学的な知識と体感が結びつくことで、

姿勢や呼吸、日常の身体の使い方に変化が生まれていきます。

次回は、蝶形骨と顎、骨盤との関係を通して、

頭から全身へと広がる影響について掘り下げていきます。

蝶形骨って知ってる?視覚・自律神経・姿勢と深く関わる頭の中心の骨

蝶形骨ってどこにあるの?

からだの中心にあるちょうちょの骨のお話

私たちの頭は、1つの骨でできているわけではありません。

実は20個以上の骨がつながり合い、少しずつ動きながらバランスをとっています。

その中でも、ひときわ中心にあり、

まわりの骨の動きと密接に関わっているのが「蝶形骨(ちょうけいこつ)」です。

ちょうちょのような形、でも役割は要

蝶形骨は、名前のとおり、蝶が羽を広げたような形。

前から見ると左右に広がり、横から見ると深く入り込むような立体構造をしています。

頭蓋骨のちょうど真ん中あたりにあり、

おでこ・こめかみ・耳の後ろ・後頭部など、あらゆる骨とつながっています。

中心にあるということは、すべての動きのハブになるということ。

ほんのわずかな傾きやねじれでも、頭蓋全体のバランスに影響し、

その影響はやがて首、背中、骨盤、足元にまで伝わっていくことがあります。

神経の出入り口としての役割

蝶形骨にはたくさんの穴やすき間があります。

そこを通って、脳から出た神経が顔や目、あご、体の各部へ向かっています。

とくに、目の動きやピント調整に関わる神経、

顔の感覚を伝える神経など、重要な神経が集中しています。

このエリアの緊張が強くなると、

目の疲れ、顔のこわばり、頭の重さといった形で現れてくることも。

表面には出ないけれど、

内側で何かが過剰にがんばっているようなとき、

この骨のまわりがヒントをくれることがあります。

「目を使う」ということと、蝶形骨

今の暮らしでは、パソコンやスマートフォンなど、

近くをじっと見続ける時間がとても長くなっています。

私たちの視覚の情報は、目の奥にある視神経を通って、脳へと届けられます。

その視神経が通っているのも、まさに蝶形骨の中。

そのため、蝶形骨は視覚ととても深い関係があります。

まばたきが減る、視点が固定される、眼球が動かなくなる。

そんな状態が長く続くと、目の奥だけでなく、頭の中も固まってくるような感覚があります。

それが、呼吸の浅さや、首肩のこわばり、全身のめぐりの悪さにもつながることがあるのです。

緊張が抜けにくいとき、自律神経がヒントをくれる

なんとなくずっと交感神経が優位な感じ。

リラックスしようとしてもうまく抜けきらない。

そんなとき、頭の奥の構造が関係している場合があります。

蝶形骨は、脳の中枢にとても近い場所にあり、

自律神経の中でもバランスをとる役割のある部分とも関連しています。

骨なのに、こんなに感覚や神経とつながっているなんて、と思うかもしれません。

でも実際、身体の深い層では、構造と感覚はとても密接につながっています。

ふだん意識しない場所に、答えがあるかもしれない

蝶形骨は、自分では触れないし、鏡にも映らない。

でも、この骨の状態が、日々の呼吸や姿勢、疲労感や気分にまで

影響していることは少なくありません。

たとえば、ちょっと姿勢が崩れて

首が前に出たり、頭の位置がズレてしまっていると、

まぶたが重く感じたり、ピントが合いにくくなったりすることがあります。

なんとなく呼吸が浅くて、

気持ちが落ち着かないような感覚が続くことも。

そんなとき、意識を向けてみてほしいのが、頭の奥にあるこの蝶形骨。

目や顔、神経や感覚と静かにつながっている場所です。

「整える」って、筋肉を鍛えることだけじゃない。

内側の構造に気づき、そこにスペースを取り戻すことも、

からだのバランスには欠かせない視点です。

レッスンや講座では、

こうしたからだの奥にある構造を感じながら整えていく時間を大切にしています。

動きや感覚の変化とつながる解剖学も、わかりやすくお伝えしています。

次回の記事では、この蝶形骨がどうやってからだ全体とつながっているのか、

呼吸や姿勢とどんなふうに関係しているのかを掘り下げていきます。

天然温泉よりも手軽で効果的?おうち炭酸入浴のすすめ

最近人気の天然の炭酸泉。

最近人気の天然の炭酸泉。

なんだか特別な温泉というイメージがありますよね。

「身体がポカポカになる」「疲れがとれる」など、いいことずくめの印象を持っている方も多いかもしれません。

でも実は、家庭で炭酸入浴剤を使う方が、安定して効果を得やすいということをご存じですか?

温泉にわざわざ出かけなくても、

おうちのお風呂で身体を整えることは、十分にできるんです。

炭酸泉ってどんなもの?

まず「炭酸泉」とは、お湯の中に二酸化炭素(炭酸ガス)が溶け込んでいる温泉のこと。

1リットルあたり250mg以上の炭酸ガスが溶けていると「炭酸泉」と呼ばれます。

この炭酸ガスが皮膚に触れると、血管が広がって血流がよくなり、冷えや肩こりの改善に役立つとされています。

ただし、炭酸ガスは熱いお湯に溶けにくいという特徴があるため、

温泉の源泉温度が高すぎると、お風呂に入る頃には炭酸が抜けてしまっていることも多いのです。

おうちのお風呂で炭酸泉を再現できる?

実は市販の「炭酸入浴剤」がけっこういいんです。

よく知られている「バブ」などがその代表ですね。

入浴剤をお湯に入れるとシュワシュワと泡が出ますが、これは炭酸ガスが発生しているサイン。

この炭酸ガスがしっかりお湯に溶け込めば、家庭でも本格的な炭酸泉のような効果を得ることができます。

実は、適切な温度・タイミング・使い方を守ると、温泉より高濃度な炭酸風呂になることもあるんです。

効果を引き出す使い方のコツ

炭酸入浴剤の効果を最大限に引き出すには、ちょっとしたコツがあります。

• お湯の温度は38℃くらいのぬるめがおすすめ

→ 炭酸ガスはぬるいお湯の方が溶けやすいです

• 入浴剤が完全に溶けてから入る

→ シュワシュワしている間に入ると、ガスがまだ不安定で濃度が低いことも

• お湯の量は胸の高さくらいまで

→ 心臓への負担を減らしながら、じんわり温まるのがポイント

• 入浴時間は10〜15分程度

→ 長く入りすぎなくても、炭酸の作用で血流はしっかり促進されます

ちょっとした工夫で、温泉に行かなくても「身体が整うお風呂時間」になりますよ。

入浴剤のほうがいい理由って?

なぜ天然温泉より入浴剤の方が効果的な場合があるのかというと、

濃度が安定していて、再現性が高いからです。

天然の炭酸泉は、場所によって濃度がまちまちだったり、温度が高くて炭酸が抜けていたりすることもあります。

その点、入浴剤なら自宅で毎回同じ条件で使えるので、安定した血流改善やリラックス効果が得られるんです。

自律神経も整いやすくなる

炭酸ガスによって血流がよくなると、副交感神経(リラックスの神経)が優位になりやすいことも知られています。

そのため、眠る前に炭酸入浴をすると

• 寝つきがよくなる

• 呼吸がゆったりする

• 身体がポカポカとほぐれる

• 頭がスッと軽くなる感覚

などの変化を感じる方も多いです。

「ととのう」という言葉が流行っていますが、

炭酸入浴はまさにがんばらない整い方のひとつかもしれません。

続けることがいちばん大事

特別な温泉旅行はもちろん楽しいですが、

日常の中でこそ本当に必要なケアはできるものです。

疲れているとき、なんとなく不調なとき、やる気が出ないときも。

一日の終わりに、炭酸入りのお風呂で身体をゆるめてみてください。

最近は史上最強のバブルなど炭酸入浴剤もいろいろ出てるので

試してみらるのもおもしろいですよ。

「ととのう=疲れが取れる」って本当?サウナの意外な落とし穴

「サウナに入るとスッキリする」「ととのうと疲れが取れる気がする」

そう感じたこと、ありませんか?

ここ数年、日本ではサウナブームが続いていて、

サウナ・水風呂・外気浴を繰り返す「ととのう」ルーティンが人気です。

でも、それって本当に「疲れが取れている」状態なのでしょうか?

実はサウナで感じるスッキリ感には、思っているのとは違う身体の仕組みが関係しているんです。

「ととのう」って、どんな状態?

「ととのう」という言葉に医学的な定義はありません。

一般的には、サウナ→水風呂→休憩を繰り返した後に感じる

• 頭がスッキリする

• 無になったような感覚

• ふわふわと気持ちいい

といった状態を指していることが多いようです。

この感覚は、「身体が整った」ようにも思えますが、実際は急激な温度変化によって

自律神経が大きく刺激され、一時的にホルモンバランスや血流が変化した状態です。

言い換えれば、からだがびっくりして興奮状態になっているだけのことも多いのです。

サウナの中で起きていること

サウナ室の温度は、80〜100℃以上のこともあり、非常に高温です。

この中に数分間いると、体は一気に汗をかき、皮膚や深部の体温が上がります。

そのあとすぐ水風呂(10〜20℃)に入ると、今度は一気に体が冷やされます。

このような急激な温度差に対応しようとして、

自律神経がフル回転で働き、心拍数や血圧も変化し続けます。

この状態は、たとえ「気持ちいい」と感じたとしても、

脳や身体にとっては実はかなりの負担。

疲れているときに繰り返すことで、逆に自律神経のバランスを崩す原因になることもあるんです。

「フィンランド式」と「日本の環境」は違う

もともとサウナは、フィンランドなどの寒い国で生まれた文化です。

外が氷点下で汗もかきにくい中、体温を保つために使われていました。

でも、日本の夏はすでに高温多湿。

そんな中でさらにサウナに入ると、

からだの熱がこもりやすく、自律神経がうまく働かなくなることも。

同じ「サウナ」でも、環境が違えば身体への影響もまったく違うんです。

疲れているときは「がんばらない休み方」を

サウナで「ととのいたい」と思うとき、

それはもしかしたら「疲れてるからこそ、何かですっきりしたい」と感じている時期かもしれません。

でも、本当に疲れているときほど、

刺激の強いリフレッシュではなく、やさしい回復が大切なんです。

たとえばこんな方法でも、十分に整えられます:

• 38〜39℃くらいのぬるめのお風呂に10〜15分浸かる

• 深呼吸を意識する

• スマホやテレビから離れて静かに過ごす

• 寝る前の1時間は照明を落としてゆったりする

• カフェインを控えて、白湯やハーブティーを飲む

こういったことの積み重ねが、本当に身体を整えてくれるんです。

「ととのう=整う」じゃなくてもいい

サウナの「ととのう」は、たしかに気持ちよくてクセになります。

でもそれが、「本当に身体にいいかどうか」は、体調やタイミングによって変わるもの。

もし最近、寝つきが悪い、だるさが続く、頭がぼーっとする…そんな状態が続いていたら、

それは刺激を控えて、脳や神経をそっと休ませるサインかもしれません。

ととのうことを否定する必要はありません。

でも、「今日は無理せず休もう」と思える自分も、大切にしてあげてくださいね。

TEL:090-7382-7539