代表ブログ | 福岡の大濠にあるピラティス・ヨガ スタジオKANON(カノン)

代表ブログ

足のむくみはなぜ起こる?血流が悪くなる意外な理由と今日からできる対策

私たちの身体には、全身に張り巡らされた血管があります。

その長さを全部合わせると、なんと約10万キロメートル。

地球を2周半もできる距離になります。

この数字、すごいですよね。

実際、私たちの身体のすみずみに酸素や栄養を届けてくれている

毛細血管のネットワークは、それほど広大。

その血管を血液がどうやって流れているか、考えたことはありますか?

血液を送り出すポンプの役割をしているのは、もちろん「心臓」です。

心臓は動脈を通して酸素と栄養を含んだ血液を身体の隅々まで送り届けます。

でも、実は心臓が送り届けられるのは、太い血管まで。

髪の毛よりもずっと細い「毛細血管」や、手足の先などの末端には

心臓の力だけでは届かないし、戻せないのです。

ここがとても大事なポイントです。

血液が「戻ってくる」には、自分で身体を動かすことが必要なんです。

むくみは血の戻り道が詰まったサイン

たとえば、長時間同じ姿勢で立っていたり、座っていたりすると、

夕方には足がむくんできたりしませんか?

その原因のひとつが

「血液やリンパがうまく戻ってきていないこと」。

末端まで届いた血液が心臓に戻ってこれないと、

水分が細胞の外ににじみ出て、むくみとして現れます。

これを「浮腫」と呼びますが、誰にでも起こりうる日常的な現象です。

ではどうしたら、血液をうまく“戻して”あげられるのでしょうか?

筋肉は戻すポンプになる

心臓が血液を送り出すポンプなら

ふくらはぎや足の筋肉は「戻すポンプ」です。

とくにふくらはぎは「第二の心臓」とも言われ、

歩く・つま先を動かすなどの運動によって、筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、

血液を心臓へ押し戻す役割をしてくれます。

運動不足になると、筋肉のポンプ作用が働かず、

血液やリンパが足に溜まったままになってしまいます。

これが「なんとなく脚が重い」「夕方になると靴がきつくなる」

などの不調として現れてくるのです。

動くことが、最大のケア

むくみや冷え、だるさに悩んでいるとき、どうしても

「揉んで流す」「お風呂に入って温める」といった受け身のケアに頼りがちです。

もちろん、これらにも一定の効果はありますが、

それはあくまで外側からの一時的なサポート。

根本的な改善につながるのは、やっぱり「自分の身体を動かすこと」。

それも、特別な運動ではなく、小さな動きや意識が大切なんです。

たとえば、椅子に座ったままでもできることはたくさんあります。

・足首を上下に動かす

・かかとを床につけたまま、つま先をトントンする

・手首をくるくる回す

・手のグーパー運動

これらはすべて、毛細血管への刺激となり、

滞っていた血液やリンパがゆるやかに帰り道を見つけられるようになります。

ピラティスが助けてくれること

ピラティスでは、「インナーの筋肉を使いながら、全身をつなげて動かす」

ことを大切にしています。

ひとつつひとつの動きの中に

たくさんの血液やリンパのめぐりを助ける動きが含まれているのです。

特に足先・手先などの末端を意識して動かすことで、

普段あまり使われない毛細血管にも刺激が届き、全身の流れが整いやすくなります。

むくみやすい人ほど、

「全体は動いているけど、細かい部分が止まっている」ことが多いんです。

だからこそ、「からだの端っこ」に気づいてあげることが、とても大切。

毎日の暮らしの中で、少しだけ身体を動かす時間をつくってあげましょ。

自律神経を整えるなら爆笑が最強!呼吸が深まる簡単セルフケア

最近、お腹を抱えて笑う出来事ありましたか?

最近、お腹を抱えて笑う出来事ありましたか?

ノリコがへなちょこのせいで、私は基本的に

毎日、笑っているんですが

実は実は爆笑って、自律神経を整える最強の健康法とも言えるって知ってました?

私たちのからだは、気づかないうちに

呼吸が浅くなったり、緊張で力が入りっぱなしになったり

することってあるんです。

そんなとき、「さあ深呼吸しましょう」と言われても、

けっこう難しかったりしますよね。

でも、本気で笑ったときの

身体を思い出してみてください。

・お腹を抱えて、息を吐いて

・顔の筋肉がゆるみまくって、目尻が下がって涙も出て

・声を出して

これ、実は横隔膜・肺・喉・声・表情筋が全部まとめて動いて、

副交感神経を刺激してくれている状態なんです。

しかも誰かと一緒に笑えば、安心感のスイッチもON。

自然と呼吸も声も、相手と“シンクしはじめます。

整体でも、ピラティスでも、呼吸はすごく大事。

でも「呼吸法」よりも、

まず笑うことのほうが、体にとって有効かもしれませんね。

だからこそ、KANONのレッスンでは

ちゃんとしなきゃより、安心して、笑える雰囲気も大切にしています。

一日1回、大爆笑もすごく良い健康法です。

グループレッスン生徒さん募集してます。

ハミングで変わる、呼吸と神経と免疫の話:身体に効くのは、気のせいじゃない

最近、取り入れているのがハミングです。

・自律神経の安定

・呼吸が深くなる

・血流や免疫アップ

など、驚くほど多くの変化が起きるそうです。

どうしてハミングで身体が整うの?

ハミングの声の振動は、喉や胸、鼻の奥、そして頭蓋骨までやさしく響きます。

この「響き」が、迷走神経をじんわりと刺激してくれるのです。

音の振動が自律神経にダイレクトに働くことは

最近の研究でも注目されています。

ハミングで起きる3つの科学的な変化

① 迷走神経が刺激され、自律神経が整う

→ 気持ちが落ち着き、呼吸がゆっくりになる

ハミングは、喉・胸・頭蓋骨まで振動します。

この振動が迷走神経に届きます。

迷走神経は、副交感神経、つまり「安心モード」に切り替える神経。

だから、ハミングすると脳が「安全だ」と判断し

リラックスに入れるんです。

たとえば

「熊が目の前にいるのに、ハミングし出す人いないでしょ?」って話。

つまり、ハミングできてるってことは、身体にとって

「今、安心な状態なんだ」と認識できてる証拠なんです。

② 鼻腔で一酸化窒素(NO)が増える

→ NOは血管をゆるめて血流を促進、さらに抗菌・抗ウイルス作用も!

これは特に、スウェーデンでの研究が有名です。

鼻の奥にある「副鼻腔」でつくられる一酸化窒素(NO)という物質。

これが、ハミング中には通常の15倍に跳ね上がるんです。

NOには、

• 血管をゆるめて血流を促す

• 抗菌・抗ウイルス作用がある

• 呼吸を助ける

という役割があります。

たとえば、花粉症や風邪の季節に喉を壊しやすい時期

ハミングを習慣にしたらどうなるのか

検証してみます。

花粉症の方一緒にやってみませんか?

③ 脳のぐるぐるとした思考が止まりやすくなる

→ 扁桃体の活動が落ち着き、悩みごとが流れていきやすくなります

ハミングをすると、呼吸がゆっくりになります。

それだけじゃなく、脳の「扁桃体」の活動が落ち着いてきます。

扁桃体は、不安や恐怖のセンサーのような場所。

ここが過剰に働くと、悩みがグルグルして止まらない

「半数思考」にハマってしまう。

でも、ハミング中はそれが止まるんです。

不安を動かす神経回路が静まります。

食いしばりにも効く、かもしれない

食いしばってる人って、ハミングがうまくできないんです。

喉や口が固まって、振動が通らない。

でも、ハミングしてる時点で「食いしばれない」。

つまり、ハミングが通るようになると、食いしばりも抜けていく可能性がある。

実際、顎まわりや喉の緊張がやわらぐ方が多いので

地味だけど続けてみる価値はあります。

いびきへの影響も、じわじわと

いびきの原因はいろいろありますが

一部には喉の筋肉のゆるみや口呼吸が関係しています。

ハミングは、喉まわりをやさしく振動させて筋肉に刺激を与えます。

また、鼻呼吸を促すので、口を閉じて眠れるようになる人もいます。

劇的な変化ではないかもしれないけど

寝る前の習慣として続けると、呼吸の質が変わる。

その結果、いびきの軽減につながる可能性は十分にあります。

音の高さによって、響く場所が変わる

実は、出す音の高さによって「どこに響くか」が変わります。

• 高めの音 → 鼻腔や頭に響く(NOの生成、認知系)

• 中音 → 喉や胸(迷走神経、呼吸の安定)

• 低音 → 胃や腸に届く(内臓感覚の鎮静)

音を出しながら、頭や胸に手を当ててみてください。

ある音の高さで急に響き方が変わるポイントがあります。

これが「その人の固有振動」に近い音。

ここに合わせると、反応が早いです。

■ 実際のやり方

準備

あくびをする感じにすると口の中が広くなります

その状態で

1. 背すじを楽に伸ばして立つ

2. 鼻から息を吸う

3. 口を閉じてとハミング

「んーーー」(5〜10秒)

寝る前、気持ちを落ち着けたい時、ピラティスの前後にもおすすめです。

声は身体の中を響く振動として効いている

呼吸を整える、神経を整える、免疫に働きかける。

それを一気にやってくれるのが、音の振動です。

薬でも運動でもなく、自分の声だけで整う。

やりましょ。

多系統萎縮症で寝たきりの方の介護にできるケア:動けなくても届く、感覚刺激の方法

お母さんのケアをしているという投稿から

最近はパーキンソン病の方も通い始めたり

インスタでいろいろなご相談を受けるようになりました。

同じような方にもお役に立てるかと思ったので

シェアさせていただきます。

必要そうな方がまわりにいらっしゃったら参考にしてみてください。

あるご家族から、こんなご相談をいただきました。

「母が多系統萎縮症で寝たきりです。胃ろうと気管切開をしていますが

今からでも何かできることはあるのでしょうか?」

病気が進行し、なかか反応が見られなくなってきても、

ご家族としては「何かしてあげたい」と思うものですよね。

私もできるだけのことは、お母さんにしてあげたいと

思っていますから。

結論からお伝えすると

寝たきりでも感じる力は残っている可能性が

すごくあります。

感覚は、まだ脳に届いていることがある

多系統萎縮症(MSA)は

運動神経や自律神経の機能が低下する病気です。

ただし、感覚を伝える神経回路は残ることがあります。

とくに、皮膚や筋肉、関節の動きを感じ取る

「固有感覚」は、脳幹を通じて脳へ届けられます。

これは、寝たきりでも機能していることが多く

触覚刺激が脳に届く可能性があるということです。

ご家庭でできる具体的なケア方法(感覚刺激)

1. 手足をやさしく包む・撫でる

・冷えていないかを確認しながら、手のひら、足の裏を包み込むようにふれます

・さする、軽く押すなど、やわらかい刺激を加えます

・指先や足指もていねいに触れてください

2. 呼吸に合わせて胸やお腹に手を添える

・吸ったときに胸にそっと手を添え、吐いたら力を抜く

・数回、呼吸に合わせるだけで大丈夫です

3. 温かいタオルと冷たいタオルを交互に使う

・蒸しタオルを足や首の後ろに当て、数分後に冷たいタオルへ

・自律神経や血流に対する刺激になります

・無理のない範囲で、1日1〜2回でも十分です

4. 手や足の関節を軽く引く・揺らす

・肘・膝・手首・足首などをやさしく引いて戻す、回転してみる

・呼吸に合わせて動かすとより効果的です

・関節を動かすことで、感覚刺激と血流促進が期待できます

なぜ、これが意味を持つのか

・皮膚や筋肉にふれることで、脳の感覚中枢に刺激が届きます

・軽度でも刺激が加わると、脳波や表情に反応が出ることがあります

・五感を使った刺激は、「今ここにいる」という身体感覚をサポートします

反応が見えなくても、脳がまったく反応していないわけではないので

これらのケアは意味のある関わりになります。

寝たきりの介護は、日々の負担も大きく、

良い時もあれば、調子の悪い日もあったりで

迷いや不安がつきまとうと思います。

でも、そっとふれること、呼吸を感じること、

の一つひとつが身体へのアプローチになります。

できる範囲で、少しだけふれる時間をつくってみてください。

【福岡・中央区】マットピラティス養成コース満席|次回は2026年5月開催予定

福岡市中央区で開催している

マットピラティス養成コース【2026年2月クラス】は、おかげさまで満席となりました。

お申し込みくださった皆さま、本当にありがとうございます。

福岡エリアで

リハビリの視点も備えた本物のインストラクターを目指したい方

身体のしくみや動きを深く学びたい方へ。

KANONの養成コースは、

少人数制で一人ひとりに寄り添う指導が受けられるとご好評いただいています。

次回の開催は【2026年5月スタート】で準備を進めております。

日程の詳細や募集開始のお知らせは、LINE・Instagramで優先的にご案内予定です。

心と身体を大切にしながら、あなたらしい学びの時間をご一緒できたら嬉しいです。

▶ ご案内希望の方は公式LINEからお問い合わせいただけます。

サプリが効かない理由|ヒアルロン酸・グルコサミンが効かない3つの原因

関節の痛みや違和感が出てくると、一度は「グルコサミン」や「コンドロイチン」

「コラーゲン」などのサプリメントってどうなのかなぁと

試してみたことある方も多いのではないでしょうか?

でも、ほとんどの場合、飲んでも目に見えた変化は感じられない。

そして、こう思いますよね。

「やっぱりサプリって意味ないよね」

けれど、効かない理由は思ってるのと

ちょっと違うかもです。

実は、効かないのではなくて効く条件がそもそも整っていないまま

飲んでいるケースが非常に多いのです。

関節は「血管が通っていない場所」

多くの人が見落としているのが、関節軟骨には血管が通っていないという事実。

サプリメントや食事から摂取した栄養素は

基本的に血液の流れに乗って体に届けられます。

けれど関節にはその「直通ルート」がない。

じゃあ、どうやって栄養が届くのか?

それは、関節の中にある関節液と呼ばれる体液を通して、

軟骨の表面にじわじわと浸透するようにして栄養が補給されています。

関節液は「循環」しないと働かない

関節液は、常に新しいものが作られて古いものと入れ替わる必要があります。

でも実際には、動かしていない関節には関節液が循環しないんです。

スポンジに洗剤と水をかけたまま、何もせずに放置していたら

中まで染み込まないのと同じ。

つまり、関節を動かしていないと栄養が届かない。

いくら良質なサプリを飲んでも、

関節に届く条件が整っていなければ、まったく意味をなさないのです。

「炎症」と「ゴミ」が追い打ちをかける

もう一つ問題なのが、関節の中にある「不要な断片」や「炎症のゴミ」です。

関節の使い方が乱暴だったり、負荷のかかる姿勢や歩き方をしていると、

軟骨の表面が少しずつ剥がれて、小さな破片(ゴミ)が出てきます。

それが刺激となって、免疫細胞が関節の中で炎症反応を起こすようになります。

結果として、関節液が「汚れている」「循環していない」「ゴミでいっぱい」な状態。

この中に栄養を入れても、使われるどころか処理されて終わります。

サプリは「効かない」のではなく「効かせられていない」

ここまでをまとめると、関節サプリが効かない原因は主に3つ

1.関節に血管がないため、栄養が届きにくい

2.動いていない関節には関節液の循環が起きない

3.炎症やゴミによって、関節内の環境が悪化している

つまり、サプリが効かないのではなくて

体の使い方や関節の状態を見直さない限り、効果は出ません。

そもそも身体の使い方が良くて関節にやさしい動き方をしていたら

関節は年齢関係なく痛くなりません。

まず整えるべきは「関節の構造と使い方」

関節サプリを飲むより前に必要なのは、

・関節を動かす習慣

・負担をかけない姿勢と動き

・体幹主導の動作

この土台ができてはじめて、サプリや栄養が意味を持ち始めますが

飲まなくて良くなるはずです。

自分の関節の状態を正しく理解したい方は

【関節が固くなる本当の理由】の記事も読んでみてください。

▶ 関節が固くなる本当の理由、まだ痛くないうちにできること解説はこちら

関節は、急には壊れません。

でも“気づかないうちにいつの間にか進行しています。

早めに知ること、整えることが、

10年後の身体の自由を守ることにつながります。

繰り返しになりますが

•関節にサプリが届くには「循環」と「動き」が必要

•栄養だけでは、関節の再生は起こらない

•痛みの原因は「構造」と「使い方」のクセにある

まずは身体を動かすことから

始めたいという方はピラティス・ボディワークおすすめです。

関節が固くなる「本当の理由」を知っていますか? ――まだ痛くないうちにできること

最近、こんなことを感じたことはありませんか?

• 正座がつらくなってきた

• 階段の上り下りがしんどい

• 朝、動き始めに関節がこわばる

• 足音が大きくなったと言われた

これらは、関節の変化が始まっているサインかもしれません。

関節のトラブルは突然起こるものではなく、少しずつ進行していくものです。

関節は、構造上とても繊細な仕組みでできています。

そして、変形や摩耗は段階を経て進んでいきます。

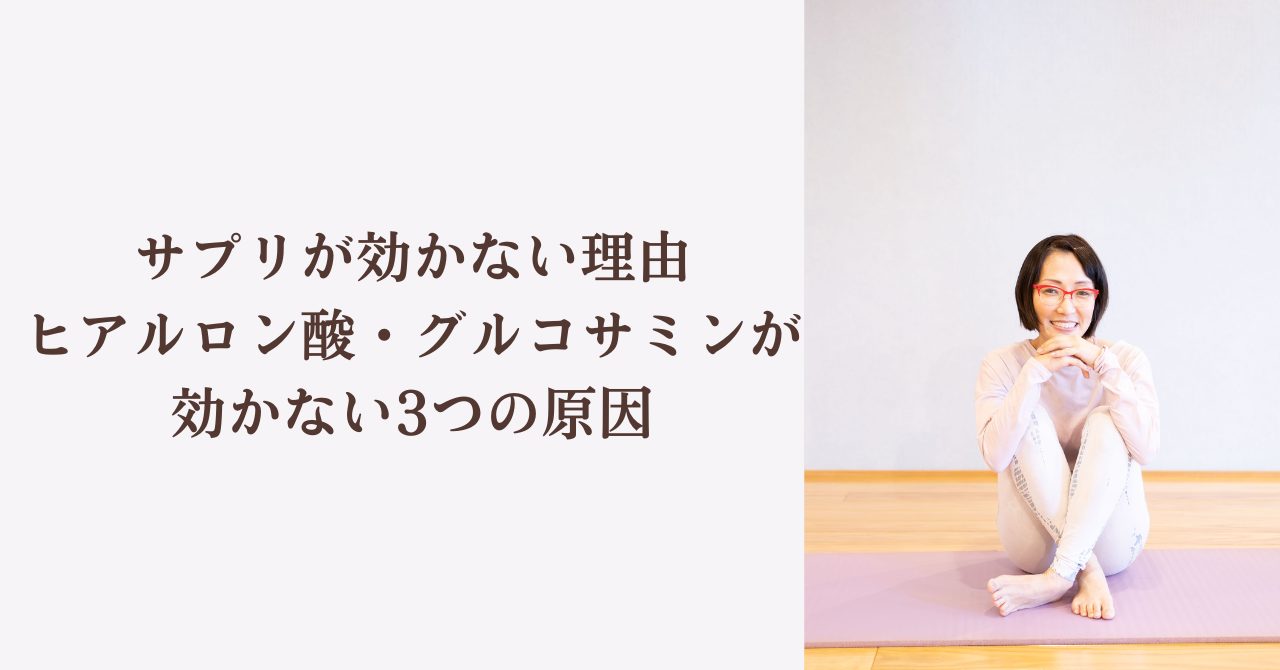

以下の図は、変形性関節症が進行する代表的な4ステージです。

【関節変性の進行ステージ】

ステージI:初期変化(無症状)

軟骨の表面に繊維化が起き、ザラつきが始まります。

自覚症状はありませんが、組織の変化は確実に始まっています。

ステージII:亀裂と細胞増殖(違和感)

軟骨に亀裂が入り、細胞が異常増殖を始めます。

関節の動きがなめらかでなくなり、違和感を覚えることがあります。

ステージIII:軟骨消失・骨露出(痛み)

軟骨が完全にすり減り、骨が露出します。

関節の間が狭くなり、骨同士がぶつかって炎症や痛みが出ます。

ステージIV:骨の変形・吸収(機能制限)

骨そのものが壊れ始め、吸収によって穴が開きます。

炎症によって関節液が溜まり、腫れや可動域制限が進みます。

この進行は、筋肉だけの問題ではありません。

関節軟骨には血管がないため、栄養は「関節液」を通じて届けられます。

そしてこの関節液は、「動かすこと」でしか循環しません。

つまり、関節は使わないと栄養が届かない器官です。

同じ姿勢、同じ動作の繰り返し、急激な衝撃、偏った使い方。

こうした日常の積み重ねが、気づかぬうちに関節をすり減らしていきます。

【ピラティスがお役に立てます】

ピラティスは、筋肉を鍛えるためだけの運動ではありません。

のりこが行っているレッスンでは、以下のような点を大切にしています。

• 関節に負担をかけずに動かす方法を身につける

• 動きの中で体幹を中心に使い、末端の関節を守る

• 滑らかに動くための呼吸と連動した動作を学ぶ

• 日常動作に応用できる身体の使い方を再教育する

関節を守るためには、適切に動かすことが必要です。

ただ動かせばいい、歩けばいい、という単純な話ではありません。

関節を壊さず、守るための動き方を実際に身体で覚えていく時間。

それが、ピラティスレッスンです。

【早めに始める意味】

多くの方が「まだ痛くないから」と後回しにしますが、

痛みが出る頃には、軟骨はすでにかなり摩耗しています。

まだ痛みが出ていない今こそ、

関節の可動性を保ち、将来の手術や制限を防ぐ大きなチャンスです。

動かしても痛くない今なら、正しい身体の使い方が身につきやすく、

改善にも予防にも、効果的に働きかけることができます。

関節を守ることは、

将来の「歩く」「座る」「階段を昇る」といった

ごく日常の動きの自由を守ることにつながります。

まずは体験レッスンで、今の自分の関節の状態をチェックしてみてください。

からだの使い方が変われば、関節の未来は確実に変わります。

レッスンを実際に体験してみたいたい方はこちらからお申し込みくださいね。

わからないことがあれば、いつでもご相談ください。

ピラティス開業で生徒が来ない5つの理由|インストラクターの失敗談と集客対策

ずっと憧れていたピラティスの資格を取り、

自分の教室を開いたり、個人でスタジオを始める先生が年々増えてきました。

知識も技術も学んだし、これでようやく「好きなことを仕事にできる」。

でも実はそのあと

「生徒が来ない」「友達しかモニターに来ない」「続かない」

という壁にぶつかって、悩んでしまう人がとても多いです。

私自身も、スタジオを始めたときは

今みたいに起業という言葉もなく

そういうことを教えてくれるような場所もなく

どうしたら人が来るのか結構悩みました。

今では「リピート率90%以上」と言われるスタジオになりましたが、

まさに「生徒が来ない」「続かない」の繰り返しで

ここにたどり着くまでに、たくさんの遠回りをしました。

これからスタジオをやってききたいという

先生たちにお役に立てたらと思います。

【体験談】私が資格取得後にやってしまった、5つの失敗

私の場合、資格を取ったあと

業務委託でスポーツクラブでレッスンをしたり

公民館サークルや体育館で市の運動教室などで

ピラティスの経験を積みました。

その後、スタジオを作ったのですが

オープンしたらお客さんがたくさん来て

すぐに仕事がうまく回ると思っていました。

当たり前ですが、現実は全然ちがいました。

そして今振り返ると、いろんなところに「落とし穴」がありました。

そのなかでも特に大きかった5つの失敗を、書いてみます。

なんでもできるは選ばれないと同じだった

資格を取ったあと、学びが楽しくて止まりませんでした。

アロマ、骨盤、バランスボール、東洋医学、解剖学…

良さそうな講座を見つけては、全国あちこち飛び回り、

とにかく学んで、学んで、学びまくっていました。

〇〇のやり方、〇〇の治し方なるいろいろ勉強会に参加して

気づけば、財布は空っぽ、頭の中はパンパン。

肩書きはたくさんあるのに、自分が何者なのか分からない。

そしてもう、もう何屋さんなのか分からない。

たとえるなら、

コーヒーもカレーも餃子もアサイーボールも出してます!

なんでも出せるように頑張ってますという

看板も出してない流行っていないお店状態。

→「私は何の専門家なの?」

誰にお役に立てるのかを決めることの大切さに

気づくまで時間がかかりました。

資格をたくさん持っている=魅力的ではないんです。

無料モニターは集客じゃない

開業してまずやったのが、「無料モニターの募集」

SNSで声をかけたら、すぐに申し込みがあり、嬉しかったのを覚えています。

でも、来てくれたのは昔の友達や知り合いばかり。

「楽しかった!」「また来るね」と言ってくれたものの、

次の予約は入らず。。

落ち込んで、また勉強を始めて…という負のループに入りました。

でも今なら分かります。

モニターは「集客」ではなく「検証」のために使うべきだったと。

• どんな人が来たのか

• どんな悩みを持っていたか

• どんな言葉が響いたか

• レッスンでどう変化したか

こうした情報を丁寧に集め、

次の発信につなげる大切なステップとして活かす。

この視点があれば、無料モニターも大きな財産になります。

ブログを書いてたけど、ただの日記だった

パソコンのスイッチも入れたことないのに

ブログを毎日書くと良いと教えてもらい

とりあえず東芝のDynabookを買いました。

はじめは楽しくて、毎日のように更新していました。

でも…

当時の私のブログは、「今日はスタジオの掃除をしました」とか

「セミナーを受けてきました」みたいな、ただの記録。

それが悪いわけではないけれど本当に読まれるブログとは

「自分の話」ではなく、「読んでくれてる方のための話」。

私の書いてたブログ。。。

ほとんどが自分の出来事のメモのような内容でした。

ブログは、自分の考えを整理するためにも大切な場所。

でも、「届ける相手」を意識するだけで、

ただの記録が共感と信頼に変わります。

文章を書く習慣、書くということに

慣れたのは良かったのですが

意味のある文章を書けるようになったのは

何年も経ってからです。

あ、でも文字を打つスピードは

事務の仕事してる人並みに速くなりましたw

「私らしさを出せばいい」と思って、自分探し迷子に

やっぱり差別化しないと「ブランディングが大事」と思って

自分の強みやらしさを見つけようと頑張っていました。

でも正直、何をやってもしっくりこなくて

「もっとやさしい雰囲気がいいのかな?」

「やっぱりもっとナチュラル系がいいのかも?」

そんなふうに、良さそうなものを探しては取り入れ

なんか違う・・・の繰り返し。

気づけば、自分の魅力を伝えるつもりが、

どんどん自分が誰なのかわからなくなっていきました。

でもある日、継続して通ってくれていた生徒さんに言われたんです。

先生って、雑談が楽しいですよね

ここに来ると、なぜかレッスンする前に身体がゆるむんです。

それを聞いてようやくわかりました。

自分らしさって、他の誰かになるものではなくて

自分の中からどうにかしてそうするものじゃない。

どう見せないとと思えば思うほどに

魅力的ではなくなってしまうんですね。

やることに追われて忙しすぎてヘトヘト

レッスンの他にも学びに行ったり、集客のための記事を書いたり

SNSの発信をしたり、交流会に行ったり

やった方がいいと言われたことを全部やってました。

そうなると、あれもこれも本当にやることが多くて

頭が常に忙しい。

休みもなければ余白の時間もない。

もう何もかもがよくわからない。

寝不足も重なり、やる気もなくなりそうになって

これはまずいと始めて気づきました。

全部やらなくてもいい。

自分が本当に大事にしたいことに

エネルギーを注げるようになってから

少しずつ状態は良くなりました。

失敗だらけだった私だからこそ、今伝えられること

大切なのは、技術や知識だけじゃなくて

誰に届けたいのか、誰のお役に立てるのか

その人のどんな悩みを解決できるのか

その悩みに対して、自分がどう寄り添える存在か

それをどうやって言葉で伝えるのか

そういう視点を持つと

ピラティスはもっと届くようになります。

じゃあ、どうしたらいいのと思った方へ

ピラティス教室を続けていくために、本当に必要なこととは?

この記事では、ピラティスインストラクターとして開業したあと

「集客がうまくいかない」「生徒が来ない」「続かない」

というよくある失敗の背景と理由を、私自身の経験からお伝えしました。

でも、本当に知りたいのはこの先どうすればいいのかですよね。

・ どうすれば選ばれる先生になれるのか?

・ SNSやモニターをどう活用すればいいのか?

・ 無理なく自分らしく続けていくには、何をすればいいのか?

その答えを、5つの実践ステップにまとめた無料noteを公開しています👇

▶【無料note】[副業インストラクターを卒業するには?会社員時代の3倍の収入を目指す最初の5ステップ](https://note.com/brave_broom2168/n/n4dd9c5c1c6e3)

☑︎ ターゲットの決め方

☑︎ モニターの取り方

☑︎ ブログの使い方

☑︎ SNSをどう発信するか

☑︎ やらないことをどう決めるか

資格を取ったばかりで不安な気持ちのあなたも

いろいろ試して疲れてしまったあなたも

スタートに遅いはありません。

自分も生徒さんも健やかに豊かに。

自分らしく心に無理なくレッスンしていきたい先生たちへ。

ピラティスを本業にしたいあなたの道しるべになればうれしいです。

【インストラクター向け】ピラティス副業→本業 初心者インストラクターが給料3倍を目指す5ステップ

ピラティスの資格を取ったけど、生徒が増えない。

Instagramを頑張っても体験止まりで、継続につながらない。

このまま副業で終わってしまうのでは…と悩んでいませんか?

この記事では、副業インストラクターから抜け出して、

会社員時代の給料の3倍を目指せる「最初にやるべき5つのステップ」を紹介します。

集客や収入面に悩むピラティス指導者に向けて、実践ベースでまとめました。

ピラティスを仕事にしたい。

好きなことを自分の仕事にして

生徒さんの笑顔に触れながら生きていきたい。

そう思って資格を取ったのに、いざ始めてみると想像よりも難しく

気づけば学ぶばかりで前に進めない日々──

これは、かつての私自身そのものでもあり、

これまで出会ってきた多くのインストラクターの方々から

聞いてきたよくあるリアルな悩み。

このブログでは、私がこれまでの経験からたどり着いた

『副業インストラクターから抜け出し、ピラティスを仕事として続けていくための5つのステップ』をお伝えします。

ここに書かれていることを先に知っていたら、

あんなに悩まなくてもよかったかも…と思うくらい

どれも大切なベースになる考え方です。

ステップ①:「誰に届けるか」を決める|ピラティスの生徒が増えない理由はここにある

インストラクターになったばかりの頃、

多くの人がやってしまうのが「誰にでも届けたい」状態になることです。

☑︎ 若い人にも年配の人にもいいです

☑︎ ダイエットもできるし痛みの改善もできる

☑︎ 運動不足にも、姿勢改善にも全部できます

たしかに、ピラティスは万能です。

でも、届けたい人が定まっていないと

どんなに良い内容でも誰にも刺さらないんです。

最初にやるべきは、誰のために届けることを決めること。

・どんな悩みを抱えた人なのか

・その人は何に困っていて、どうなりたいのか

・自分はその人に、どう関われるのか

たとえば、私が最初に決めたのは

デスクワークをしている働く世代の女性

首こりに困って終末のマッサージ通いが辞められない人でした。

そのたった一人をイメージすると、言葉選びも投稿の内容も、自然と変わっていきます。

誰に届けたいかが定まると、「何を発信すべきか」が一気にクリアになります。

ステップ②:モニターは数より「検証」|体験止まりから抜け出す方法

「まずはモニターを取ろう!」というのは定番のスタートです。

でも、ここにも落とし穴があります。

● 仲のいい友達に来てもらったけど、

→「ありがとう〜」で終わってそれっきり。

● 無料だから来てくれたけど、

→継続にはつながらない。

モニターの目的は「数をこなすこと」ではありません。

自分のレッスンがどんな人に響くかを検証する時間にすることが本当の意味です。

・どんな人が喜んでくれたか

・どんな言葉をもらったか

・なぜ継続したのか/しなかったのか

・何に不安を感じていたのか

これらを一つひとつ記録していくと、

自分のレッスンの強みや伝え方の癖が見えてきます。

最初から完璧じゃなくていい。

でも、検証視点を持つかどうかで、今後のステップが大きく変わっていきます。

ステップ③:信頼されるブログ」の書き方|日記ではなく集客メディアに変える

ブログを書こうと思っても、最初は何を書けばいいのか分からず

つい「今日はこんな研修に行きました」

「レッスン頑張りました」といった日記になりがちです。

でもそれでは、読む側にとっては通りすぎるだけの情報。

本当に反応されるブログは

その人の人となりが見えたり

気づきが得られたり

学びがあったり

その人にお願いしたくなる理由がある

たとえば、

「ピラティスをしても腰痛が良くならなかった方へ」

「体験レッスンで終わってしまう本当の理由」

「指導がうまくいかない日は、自分を責めないでください」

そんなふうに、

読む人がこれ、私のことかもと思えるテーマにするだけで、

届き方は全く違ってきます。

自分のことを書くのではなく、

相手の目線で、言葉を選ぶこと。

これが、読まれるブログとスルーされるブログの違いです。

ステップ④:SNSは「接点づくり」の場|フォロワーが増えない時に考えるべきこと

ピラティスの発信といえば、Instagramやスレッズ。

でも、ここにもよくある落とし穴があります。

「何を投稿すればいいのかわからない」

「フォロワーが増えない」

「映えないし、続かない…」

そんなときほど意識してほしいのが、

発信より接点をつくること。

投稿は自分の魅力をアピールするためではなく、

相手がこの人、なんか気になるかもと思うためのもの。

SNSは、知ってもらうための出会いの場です。

最初は数じゃないし、見栄えでもない。

大切なのは必要な人にちゃんと届くことです。

ステップ⑤:「やらないこと」を先に決める|副業から本業に集中する時間術

副業から本業にしていこうとすると、

ついついやることが増えていきます。

☑︎ ブログも書かないといけない

☑︎ SNSも頑張らないと

☑︎ 学びも深めなきゃ

☑︎ モニターも…DMも…写真も…

だけど、人の時間もエネルギーも有限です。

だからこそ、「やらないこと」を最初に決めるのが大事です。

・SNSはInstagramとスレッズだけに絞る

・毎日は投稿しない。週3回にする。

・YouTubeは見ない

・LINE対応は営業時間内のみにする

とか。

やらないことを決めると、本当に集中すべきことが見えてきます。

ピラティスの資格は「スタート」であって「ゴール」ではないです。

「資格を取れば、自然と生徒さんが来てくれると思っていた」

「いいレッスンをしていれば、続けてもらえると思っていた」

そう思っていた時期が、私にもありました。

でも本当に大切なのは

「届け方」や「関わり方」を知っているかどうかなんです。

今回ご紹介した「5つのステップ」は、

ピラティスを仕事として続けたい人にとっての土台です。

繰り返しになりますが

・誰に、どうなってほしいかを決める

・モニターは検証の場とする

・ブログは共感と気づきで信頼をつくる

・SNSは会いに行く場所と捉える

・やらないことを先に決める

この5つのステップを意識するだけで、

やるべきことが整理され、ピラティスの仕事が前に進み出します。

【さらに学びたいあなたへ】

無料noteで「さらに詳しい実践ステップ」公開中!

今回お伝えした5つのステップは、あくまで地図です。

でも、実際に進むにはどこからどう動くかが必要です。

・モニターの取り方の具体例

・おすすめのブログ記事の内容

・SNSの使い方

これらを、もう少し詳しく無料noteにまとめました👇

▶【副業インストラクター卒業!最初にやるべき5つのステップ】

ピラティスをちゃんと仕事にしていきたいあなたの、

次の一歩を、私も一緒に応援します🌱

【インストラクター向け記事】ピラティス体験レッスンがまた来ますねで終わる理由と次に進んでもらうための工夫

ピラティスの体験レッスンが終わったあと

ピラティスの体験レッスンが終わったあと

「また来ますね」と笑顔で言ってくれる。

そんな瞬間は、とても嬉しいものですよね。

でも、それっきり次の予約が入らないまま…ということも

またよくあります。

レッスンの中では笑顔も見えたし、感想もポジティブだった。

それなのに、なぜか次につながらない。

この小さなズレを放っておくと

せっかくのご縁が一度きりで終わってしまいます。

今回は、体験レッスンのあとに「また来たい」と自然と感じてもらえる

心に無理のない関わり方についてお話ししていきます。

「よかったのに、なぜ?」と感じたことがあるあなたへ

ピラティスのインストラクターとして活動を始めたばかりの頃

私自身も、何度もこの疑問にぶつかりました。

• 感想は良かったのに…

• 動きにも変化が出ていたのに…

• 楽しそうに受けてくれていたのに…

でも、予約は入らない。

いろいろと改善を試みても、なかなか結果に結びつかず、

「自分の実力が足りないのかな」と落ち込んだこともありました。

でもある時、ふと気づいたのです。

大事なのは、レッスンの前後の関わり方かもしれない、と。

大切なのは、レッスンの技術だけではない

ピラティスの良さは、レッスンそのものにある──

これはもちろん間違いではありません。

でも、初めて来られた方にとっては、

「ここに通うかどうか」を判断する材料は

レッスンの内容だけではないんですよね。

• どんな雰囲気の教室なのか

• 自分のことをちゃんと理解してもらえそうか

• 続けた時にどんな変化があるのか、イメージできるか

こうした空気感や関わりの中で、

「この先生なら続けられそう」と思えるかどうかが大きく左右されます。

だから私は、レッスンの内容だけでなく、

その前後の時間をとても大切にしています。

心が通っていますか

レッスン前に、ちょっとした会話で緊張がほぐれたり

レッスン後に、「ここ気持ちよかった」と話してくれたり

そういった対話の時間を通して

生徒さんの表情や身体の動きはどんどん変わっていきます。

ピラティスは、からだにアプローチするものだけれど

「この人と一緒にがんばってみようかな」という信頼感があるだけで

呼吸も、姿勢も、動きも変わってくるんです。

だからこそ、ただの技術だけでなく

人と人との関係の中でピラティスを届けることが、すごく大事だと感じています。

押し売りしなくても自然とつながる

多く先生たちが「売り込みたくない」と思っています。

私も、ガツガツ営業するのは苦手でした。

でも実は、無理に勧めなくても大丈夫なんです。

大切なのは、生徒さん自身が「また来たい」と思えるような

関わり方や問いかけをすること。

たとえば…

• 「今日、一番からだが変わったと感じたところはどこですか?」

• 「どんなふうになっていきたいですか?」

• 「このままの状態が続くと、不安を感じますか?」

そんなふうに話していく中で、

生徒さんの中に「必要性」や「未来のイメージ」が自然に生まれてきます。

継続するには理由がある

たった1回の体験で、「あ、軽くなった!」と満足される方は多いです。

でも、それだけで続けようとはなかなか思いません。

続けるためには、本人の中に

「これは私に必要だ」

「これから先も続けた方がいい」

という意味づけがあることがとても大切です。

そのために必要なのが、

レッスンの内容を体験で終わらせず、対話を通じて深める時間なんです。

ただ質問をするだけでなく、

一緒に振り返ったり、未来を描いたり。

そうやって、少しずつ信頼を積み重ねていくことが、

継続のきっかけになります。

ちょっとした工夫も大事

「また来たいです」と言ってもらえるレッスンには、

ちょっとした工夫がたくさん詰まっています。

• 会話の順序

• 言葉の選び方

• 自然に気持ちが動く問いかけ

こうしたことは、特別な営業テクニックではなく

誰でもできる関わり方の型として、実践していくことができます。

私自身も、たくさんの試行錯誤を経て、

ようやく自分のスタイルが見つかりました。

それは、無理に売り込まなくても、

生徒さんから「また来たい」と言っていただけるような

心地よい距離感の関わり方です。

体験レッスンから継続につなげるには、何をすればいい?

この記事では、体験レッスン後に「また来ますね」で終わってしまう理由と、

自然と次の予約につながる関わり方の工夫をお伝えしました。

でも実際には、関わり方だけでなく

「どんな人に、どう届けるか」「SNSやモニターをどう活用するか」など、

開業初期にやるべきことは他にもたくさんあります。

私自身が実践してきた中で、

「これを最初にやっておけば遠回りしなくて済んだ」

と感じている5つのステップを、無料noteにまとめています👇

▶【無料note】[副業インストラクターを卒業するには?会社員時代の3倍の収入を目指す最初の5ステップ](https://note.com/brave_broom2168/n/n4dd9c5c1c6e3)

☑︎ 自分のレッスンが誰に届くかを明確にする

☑︎ モニターの取り方を集客に変える考え方

☑︎ 続けたくなるブログ・SNSの使い方

☑︎ 自分をすり減らさないやらないことの決め方

ピラティスを仕事としてちゃんと育てていきたい方へ。

このnoteが、次の一歩のヒントになりますように。

TEL:090-7382-7539